お客さまの課題

・紙ベースのデータ管理によって業務量が増大している。

・職員からの紙ベースでの身上変更等申請の確認作業に時間を要している。

・人事労務改革のための時間や人員を十分に確保できない。

導入したもの

SmartHR

効果

・紙ベースの業務をWeb化することで封入・発送業務を削減できた。

・書類の発行から回収までを自動化し、人事スタッフの修正・確認業務が減った。

・人事労務部門全体の業務効率が向上し、改革の取り組みに注力できるようになった。

貴学園について教えてください

文理佐藤学園は創業当時から「ホスピタリティ」を理念に心の本質的な部分に寄り添う教育を貫き、今年60周年を迎えます。

近年は学生の主体性を重視した教育に力を入れるとともに、2022年に理事長が創業者の佐藤 英樹から2代目の安達原 文彦に交代したのを契機にさまざまな構造改革を進めています。

SmartHR導入前の状況と抱えていた課題を教えてください

海老澤さま:

現在、学園職員のモチベーションアップを実現するために、労働環境の改善と共に人事評価制度や賃金制度の一新を優先課題として進めております。これを実現させるためには、決めたことを正しく運営できる手段が必要であり、そのツールとして今回、SmartHRの導入を決めました。

SmartHR導入前は人事労務に関する重要な情報を一部紙ベースで管理していました。退職金を計算するとなれば、対象社員の書類を入社当時までさかのぼって確認することもありました。特に年末調整の時期などは全職員約600人分の申請が一度に来るわけです。

ましてや一般的な教育機関では総務人事スタッフが10人以上はいると思いますが、うちでは3人ないし4人のスタッフで対応しています。そこに通常の労務管理業務のほかに理事会・評議員会の運営や内部統制なども発生しますので一年中が繁忙期になるわけです。今まで特にこの時期は、新入職員の受け入れ準備なども重なって、目が回るほどの忙しさに見舞われていました。

教職員の労働環境も年々過酷になってきています。例えば、その日の授業のほかに翌日の授業の準備やクラブ活動の顧問業務があったりもする。仕事が終わる頃にはみんな疲れ果ててしまっていて、不備や申請の遅れが出てくるのは仕方がありません。

しかし、それでは総務人事スタッフの修正・確認作業の負担が大きくなってしまいます。こうした人的な限界をツールで効率化していくという流れは必然だったのかもしれません。SmartHRを活用して業務を効率化し、人事改革のために労働力を確保していきたいという思いが根底にありました。

"SmartHR"導入の決め手は何でしたか

りそなデジタルハブさんとは導入以前からお付き合いがあり、文理佐藤学園の課題や目指す方向性をご理解いただいていました。その上で本学園にとって利便性の良いツールをいくつかご提案いただき、最終的にSmartHRの導入を決めました。

特に重視したのは、これから進めていく人事革新とリンクするツールであるかどうかという視点です。特に今年4月からは改訂賃金制度や改訂就業規則の一部導入を計画しており、人事評価・給与・労務の一元化を実現できるSmartHRは非常に魅力的でした。りそなデジタルハブさんではツール側との条件交渉やサポートに不安があるときもサポートしていただけるとのことで、安心してDX化を進められています。

"SmartHR"導入後の効果はいかがでしたか

新谷さま:

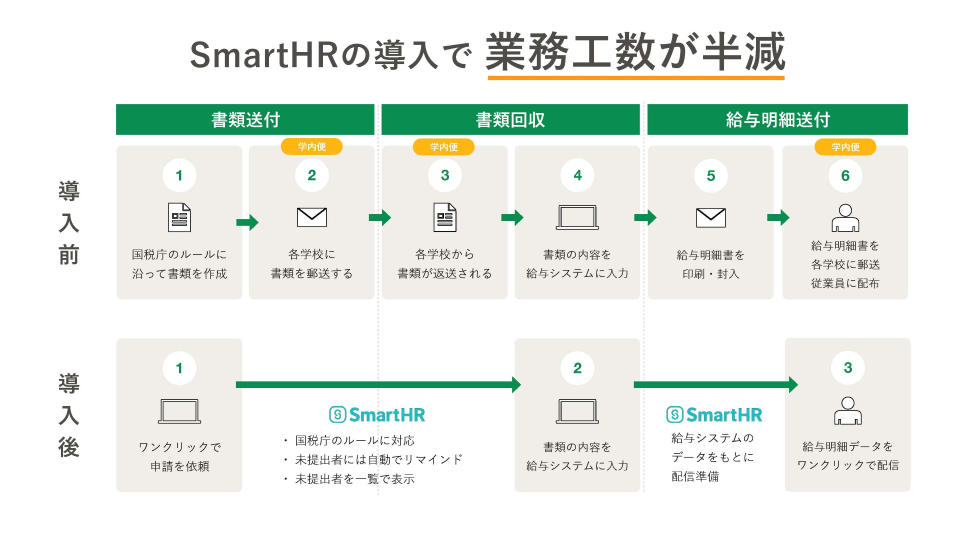

紙ベースで年末調整をしていた昨年までは、国税庁から発表されるルールに沿って4種類の書式を用意して、説明文とともに封入して各学校に学内便で送っていました。

期日までにその書類を学校の担当者から学内便で返送してもらい、それを給与システムに反映させます。給与システムのデータが完成したら給与明細書を紙に印刷して職員ごとに封入し、学内便で送付して各学校で配布してもらうという流れでした。

SmartHRでは申請画面が国税庁のルールに対応した内容になっているので、ルールの確認や書式の準備が必要なくなりました。また各学校への書式共有もワンクリックで完了するため、郵送のコストも削減できます。提出期日を設定しておけばリマインドも自動でしてくれますし、未提出者を一覧で見られるので、確認や管理の手数も大幅に減りました。

申請内容はすべてデータ化されているので、それを従来の給与システムに反映し、給与システムからダウンロードしたCSVのデータを少し加工してからSmartHRにアップロードして配信すると、すぐに各職員にも通知され、パソコンやスマートフォンから確認できるようになりました。

海老澤さま:

約600人の給与明細を12か月分作れば、年間約7,200通の封入作業が発生します。そこに賞与の2回分が加われば、プラス1,200通で約8,400通という計算です。紙ベースの管理のままで来年度に新しい給与体系や人事評価制度を導入すれば、ほぼ1日を封入作業に費やさなければなりません。SmartHRの導入でこうした作業を削減できるのは、非常にありがたいです。

新谷さま:

ほかに効果を実感したのは、給与明細書の再発行依頼が減ったこと。必要な書類をパソコンやスマートフォンでいつでもどこでも確認できると、職員のみなさんにも好評です。通勤手当の計算も非常にラクになりました。これまでは通勤経路を精査する負担が大きかったのですが、SmartHRはNAVITIMEと連携しているので、職員さんの最寄り駅を入力すれば最短経路やそれにかかる運賃を自動的に算出してくれます。

今はちょうど入退社の時期ですので、入社される方にはSmartHRで氏名や住所などの基本情報や教員免許状などの資料をご提出いただいています。パソコンはもちろん、アプリを使えばスマートフォンからも申請できるのが手軽でいいですね。一度従業員情報が登録されると入社後もさまざまな手続きで活用できるので、効果はさらに高まっていくと思います。

"SmartHR"を活用して今後実現したいことはありますか。またDX化などを考えている教育機関の人事総務部門担当者様に向けてのメッセージをお願いいたします

新谷さま:

SmartHRはひとつのアカウントでさまざまな機能を利用できて、ID発行や管理の手間が省けるのもいいですね。今後は既存の従業員データもSmartHRに完全移行して、自治体からの調査時などに必要なデータをすばやく取り出せるようにしたいです。文書配布の機能を活用して人事発令をしたり、就業規則や雇用契約書の配布を行うことも想定しています。事務スタッフの工数削減や、職員のみなさんの満足度向上にもつなげていきたいです。

今は勤怠や給与計算は別のシステムを使っていて、システム間のデータ反映は手動で行っています。これらのシステムとSmartHRをうまく連携すれば、さらなる効率化を目指せるはずです。また従業員データを年休取得率の算出や配置の検討にも活用していきたいと考えています。

海老澤さま:

出生率が減少の一途をたどる今、教育機関の生き残りは年々厳しくなっています。働き方に対する意識も大きく変わるなかで、総務人事部門においてもこれまでのやり方を根底から変える意識が必要です。

従来の先生が黒板に書いたことを生徒が黙って書き写すような上から目線で「教える」のではなく、対等な関係で子どもたちがやりたいことをサポートする。 教育機関にはそんな教育が求められているのではないでしょうか。こうした教育を実現するには、何より優秀な教員の確保と育成が大切です。これからの時代、教育機関における人事総務部門の重要性はより高まっていくはずです。SmartHRなどのツールを味方につけて人事労務改革を進め、いっしょに未来を支える教育を実現していきましょう。

りそなデジタルハブから一言

総務の方の業務負担軽減だけでなく、今後の人事制度の改定などを見据え対応領域が幅広い「SmartHR」を紹介させていただきました。今後も、お客さまの目の前の”おこまりごと“だけでなく将来のありたい姿にむけてサポートしていきます。

取材日:2025年1月30日

※記載の部署名は、取材時の名称です。